疲れ知らずの活力ある生活を送りたいと思っている方におすすめの一冊があります。

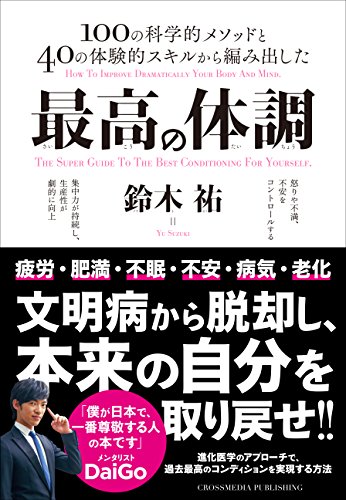

その名も、『最高の体調』。

この本の著者は、16才のころから年に5,000本の科学論文を読み続けている、人呼んで「日本一の文献オタク」健康、心理、科学に関する最新の知見をこれまで100冊以上の文献としてまとめてきた、鈴木祐氏。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

はじめに

私たちの日常生活に潜む“文明病”の原因と対策を提唱しています。 身体の不調は個々の原因に応じた治療が必要と一般的に考えがちですが、実はひとつの共通の原因があると指摘しているのです。 その原因とは「炎症」。現代人に多い肥満や不眠、集中力低下など、様々な症状はこの「炎症」が引き起こしているのだとか。

では、なぜこの「炎症」が生じるのか? そして、どうすればこの原因を取り除き、最高の体調を手に入れられるのか? これから順を追って見ていきましょう。

その前に忙しい人向けの5つの要点をまとめてみました!

忙しい人向けの5つの要点まとめ

健康的な生活を送るための5つのポイントを解説しました。

1つ目は「健康的な生活リズム」。規則正しい睡眠と食事が体調の基礎となります。

2つ目は「仕事と生活のバランス」。仕事とプライベートの切り替えを明確にすることが大切です。

3つ目は「人間関係の構築」。信頼できる友人関係はメンタルヘルスに良い影響を与えます。

4つ目は「自己成長」。新しいことへのチャレンジは自信を高めてくれます。

5つ目は「メンタルヘルスケア」。ネガティブな考え方を肯定的にする訓練が必要です。

健康的な生活を実現するには、生活の質を高める小さな工夫がカギとなります。食事、睡眠、人間関係、学び、メンタルヘルスの5分野において、自分に合ったバランスを意識的に取ることが大切です。

生き生きと充実した日々を過ごすために、今日からでも新しい生活習慣を取り入れてみてください。小さな変化から始めることで、自然と健康的なライフスタイルが実現するはずです。

なぜ炎症が生じるのか?

文明の発達に伴う生活環境の変化が、人間の体とうまく調和できずに起こる反応だと言われています。具体的には、不規則な生活リズム、ストレス、運動不足などが引き金となり、免疫システムのバランスが崩れてしまうのです。 この「炎症」は目に見えにくい慢性のもので、自覚症状が現れづらいのが特徴です。だからこそ、生活習慣を見直す必要があるのです。 では、炎症を抑え、最高の体調を手に入れるにはどうしたらよいのでしょうか。

最高の体調を手に入れるために注意することを全部で5つに分けて解説していきたいと思います。

【健康的な生活習慣】

多くの人が抱えている肥満や不眠、だるさなどの症状は、生活習慣の乱れが大きく影響しています。

生活リズムを整え、食事の質を見直し、運動不足を解消し、ストレスを軽減することは、健康的な日々を過ごすための基礎となります。生活習慣病は徐々に進行するため自覚症状が現れにくいのが特徴ですが、意識的に生活習慣を改善することで、症状の進行を防ぎ、健康を取り戻すことができます。

規則正しい生活リズムをつくる

不規則な生活は体内時計の乱れを引き起こし、質の悪い睡眠、朝の起きにくさ、日中のだるさなどをもたらします。

睡眠の質を高めるためには、就寝時刻と起床時刻を決めて毎日一定のリズムを守ることが重要です。可能な限り同じ時間に起きて、同じ時間に寝るよう心がけましょう。睡眠時間が足りないと感じた日は、就寝時間を早めることで補うことも有効です。生活リズムが整うことで、自然と眠る時間が得られ、生体リズムも整います。

食事の質を高める

極端なダイエットはかえって体に悪影響を与えます。バランスのとれた食事を心がけることが大切です。

1日3食きちんと食べ、野菜をたくさん取り入れ、糖質のとり過ぎに注意しましょう。朝食抜きで過ごすのは体に悪いため、時間がない日でも軽食だけでも食べるようにしましょう。味付けは、塩分、糖分のとり過ぎに気をつけて。発酵食品、食物繊維を取り入れることで、腸内環境を整える効果も期待できます。

適度な運動を取り入れる

運動不足は肥満の原因となります。週に3回以上、1回あたり12分以上のウォーキングやランニングを習慣づけましょう。

無理のないペースで続けることが大切です。自転車での通勤も有効的です。運動を習慣化することで、肥満の解消はもちろん、心身の健康の維持・増進を図ることができます。継続できる運動を見つけることが成功の鍵となります。

ストレスを軽減する

溜まったストレスは心身の健康に深刻な悪影響を及ぼします。日頃からストレス解消法を取り入れることが大切です。

自然の中で過ごす時間を意識的に設け、木々の緑や水の音など自然の癒しを得るようにしましょう。友人と語り合う時間も効果的です。運動後のリラックス効果も高いので、ウォーキング後に入浴するなど、ストレス軽減を図りましょう。 このように、生活習慣を見直すことで、健康的な日々を過ごすことができるのです。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

【仕事と生活のバランス】

仕事に打ち込みすぎる生活は、睡眠時間の減少やストレスの増加を招き、生活の質の低下や健康の悪化につながる可能性があります。仕事とプライベートのバランスを取ることは、健康的な生活を送る上で欠かせない要素です。仕事の効率性を上げるためにも、リフレッシュし、生活の充実感を得る自己投資の時間が必要不可欠なのです。

仕事とプライベートの境界線を設定する

仕事とプライベートの切り替えをスムーズに行うためには、帰宅後は仕事のことを一切考えない、就寝前のスマホでの仕事メールのチェックはしない、などの決まりを設けることが有効です。仕事仲間と別の友人関係を構築し、プライベートな時間を過ごすことも大切です。仕事からプライベートへの移行を明確にするため、帰宅後の決まったルーティンを設けるのも一案です。例えば、帰宅後は屋外での散歩、家族との食事、趣味の時間などを決め、その時間には仕事のことを考えないようにすることが重要です。

休日は仕事から完全に切り離す

休日に仕事のことを一切考えないようにするには、休日中はメールのチェックや仕事の電話を一切しないという強い意志が必要不可欠です。休日は自分の時間であり、家族や友人との大切な時間です。仕事のことを全く頭に浮かばない一日を過ごす習慣を身につけることが重要です。仕事以外の活動に主体的に取り組むことで、仕事から完全に切り離すことができます。例えば、休日のスケジュールを事前に計画し、家族で過ごすアクティビティを盛り込むことや、趣味の時間を十分に取ることなどが考えられます。

仕事上の疲れを癒す方法

仕事から離れてリフレッシュするには、深呼吸、ストレッチ、瞑想、自宅でのゆったりとした入浴、散歩やジョギングなどが効果的です。また、趣味の時間はリフレッシュに大いに役立ちます。仕事の合間や通勤の移動時間にこのようなリフレッシュタイムを意識的に設けることで、仕事の効率UPにもつながります。仕事終了後は、気分転換を図り、肩の荷を下ろすことを心がけましょう。趣味の時間を取ったり、友人との交流を楽しむことで、ストレス解消になります。 こうしたように、仕事と生活のバランスを取ることは、健康的な毎日を過ごすために欠かせません。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

【人間関係の構築】

人は孤独になりがちな存在ですが、心の安らぎと生きる活力を得るためには、信頼できる人間関係を築くことが非常に重要です。

他者との繋がりの質を高めるには、コミュニケーション能力が欠かせません。自己開示、傾聴、フィードバックなどの対人コミュニケーションスキルを身に付けることで、支え合える関係性を築く力が高まります。

信頼できる友人関係の重要性

自分と価値観の合う数人の友人がいれば、励まし合ったり注意し合ったりといった良好な関係を築くことができます。特に、互いに内緒事を打ち明けたり、相談したりできる間柄は、心の安定に大いに役立ちます。同じ目線の友人こそが、自分を理解し、支えてくれる存在です。友人関係を育むには、相手を信頼できる人物かどうかを見極める洞察力と、相手のことを第一に考える心遣いが不可欠です。

孤独やisolationを避ける

孤独はメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす可能性があるため、外出の機会を意識的に作ったり、オンラインを活用した交流の場を設けたりすることが重要です。

共通の趣味活動を通じての友人づくりもおすすめです。人との繋がりを感じる日常的な関わり合いは、孤独感の解消に大いに役立ちます。

コミュニケーション能力を高める

他者と建設的な関係を築くには、コミュニケーションスキルが欠かせません。

積極的に人と関わる中で、傾聴力や自己表現力、アサーション(相手の意見を尊重しつつ自分の意見を伝える力)を高めることができます。とりわけ、相手の要望をきちんと汲み取る力と、自分の考えを適切に伝える力は、信頼関係を築く上で大切な要素です。 このように、人間関係の質を高める努力を重ねることで、豊かな繋がりとメンタルヘルスの改善につながります。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

【自己成長】

自己成長とは、自分自身をより良い人間に高めていく、生涯にわたるプロセスです。新しいことに挑戦し続けることで、多くの知識や経験を蓄積することができ、自信を深めることができます。自己成長には主体的な学びが欠かせません。興味関心のある分野について、継続的に学び続けることの重要性を認識することが大切です。

Growth Mindsetを持つ

能力は努力と経験によって必ず向上させることができると信じるマインドセット(成長マインドセット)を持つことが大切です。小さくても確実な成功体験を積み重ねることで、自信を高めていくことができます。挫折を恐れずに、チャレンジし続ける力が成長を支えます。

新しいことにチャレンジする勇気

新しいことにチャレンジすることで、成功体験とともに失敗から学ぶ経験も積むことができます。小さな一歩から始めることが継続のコツです。

例えば、長年の夢であったことにトライするなど、思い切ったチャレンジには意外な効果があることも。失敗を恐れず、挑戦すること自体の価値を認識しましょう。

自分を高める学びの方法

自己成長のためには生涯学び続けることが欠かせません。書籍、セミナー、オンライン講座等を活用して、自分の興味関心のある分野のスキルを磨きましょう。学びが「楽しみ」となることが継続の秘訣です。

例えば、知的好奇心を刺激するテーマを定期的に学んでみるのもおすすめです。 このように、主体的に新しいことにチャレンジし続けることで、自分を高めていく力が身に付いていきます。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

【メンタルヘルスケア】

メンタルヘルスケアとは、心の健康を保つためのセルフケアです。ネガティブ思考の克服、自己への肯定感の高め方、気分転換など、心の健康を支える方法を実践することが大切です。

ネガティブ思考からの解放

ネガティブ思考は物事の見方を歪め、前向きな行動を阻害してしまいます。ファクトに基づいて冷静に判断し、バランスのとれた考え方を身に付ける訓練が必要です。例えば、ネガティブな解釈の仕方をリスト化し、それぞれに対する代替案を作成してみるのも一案です。

自分を肯定的にほめる

自分への肯定感を高めるには、小さな達成でも自分を褒める習慣が大切です。日記に成功体験や小さな成長を書き留めることで、自分の成長を実感できます。「他人との比較」ではなく「過去の自分との比較」を心がけることも重要です。

気分転換の方法

憂鬱な気分は、積極的な気分転換を図ることで改善できます。音楽鑑賞や散歩、友人との交流、温泉での入浴など、好きなことに集中する時間を意識的に設けることが重要です。また、定期的な運動は気分転換に大いに役立ちます。深呼吸や瞑想などを取り入れ、心身ともにリフレッシュする時間を確保しましょう。 このように、メンタルヘルスケアの実践に取り組むことで、前向きなマインドを維持し、健康的な生活習慣を送ることができます。

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

最後に

以上、健康的な生活習慣、仕事と生活のバランス、人間関係の構築、自己成長、メンタルヘルスケアについて解説してきました。 健康とは単に病気がないことではなく、心身ともに全人的な健康が保たれている状態です。

そのためには、生活のあらゆる場面でバランスを意識することが重要です。 規則正しい生活リズム、充実した人間関係、前向きなマインド、新しいことへのチャレンジなどを日々の生活に取り入れることで、理想的なライフスタイルが実現します。そして、それは自ずと健康的な身体と精神を手に入れることにつながるのです。

最後まで読んでくださった方々誠にありがとうございます!

みなさんの健康的で豊かな人生の設計の一助となれば幸いです。一人ひとりに合った、生き生きとした生活を送るためのヒントが見つかったら、すぐにでも実践してみてください。きっと新しい自分と出会えるはずです。ぜひチャレンジしてみてください!

| 最高の体調 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み (ACTIVE HEALTH) [ 鈴木祐 ] 価格:1,628円 |

コメント